La storia del salvataggio dei generali inglesi rifugiati nel nostro Appennino

Mercoledì 9 aprile 2025 Carlo III di Inghilterra, nel suo intervento a Camere riunite, ha evidenziato che il giorno dopo avrebbe avuto il grande onore, come poi è accaduto, “di commemorare l’ottantesimo anniversario della Liberazione della Provincia di Ravenna per la quale le Forze britanniche e canadesi svolsero un ruolo fondamentale”. Poi ha aggiunto: “E, come Capo del Commonwealth, sarà per me un privilegio particolare ricordare l’apporto indispensabile di tanti soldati del Commonwealth, oltre che di altre nazioni alleate. E ricordare anche le terribili sofferenze della popolazione civile italiana, così come l’eroismo della Resistenza […] Permettetemi, anche, di esprimere la nostra profonda gratitudine alle molte centinaia di coraggiosi civili italiani che hanno dato rifugio ai soldati britannici e alleati, rischiando così la propria vita”.

Rispetto a quest’ultimo passaggio del discorso occorre rammentare il ruolo determinante delle popolazioni romagnole e toscane dell’Appennino nell’ospitare a proprio rischio e pericolo soldati alleati, nonché il salvataggio, ad opera di esponenti della Resistenza romagnola e forlivese, di un gruppo di ufficiali inglesi di grado elevatissimo, che occupavano ruoli di grande rilevanza nell’ambito dell’esercito britannico, nonché nella società di quella nazione.

Come viene riportato anche nel recente libro “Forlì 1943-1944. Cronache di guerra e Resistenza nel cuore della Romagna. Dall’Armistizio alla fine” di Marco Viroli e Gabriele Zelli, Il Ponte Vecchio, Cesena, alla data dell’8 settembre 1943 i militari alleati prigionieri in Italia erano circa 85.000, detenuti in una sessantina di campi di varia dimensione e in una ventina di ospedali militari. I luoghi di detenzione maggiori si articolavano in strutture diffuse, spesso connesse a sedi di lavoro nelle quali l’attività dei militari si svolgeva a contatto diretto con la popolazione civile. “La fase caotica successiva all’accordo armistiziale – scrivono Ennio Bonali, Oscar Bandini e Renato Lombardi nel saggio “Popolazioni, prigionieri alleati in fuga, movimento partigiano in Romagna (Settembre 1943 – Aprile 1944), edito dalla “Società di Studi Romagnoli” nel 2013 – consentì all’esercito tedesco di occupare fulmineamente gran parte dell’Italia, quella non ancora sotto il controllo anglo-americano, e frustrò le velleità di una sua rapida liberazione”.

Il 10 settembre 1943 gli ufficiali e i soldati italiani che presidiavano il castello di Vincigliata, nei pressi di Fiesole, trasformato in prigione e campo di concentramento italiano per gli ufficiali alleati, abbandonarono il campo con l’intento di fare ritorno alle proprie case. Prima di lasciare il luogo trasportarono gli ufficiali alleati alla stazione ferroviaria di Firenze e qui li abbandonarono al loro destino. Si formò un gruppo di undici generali, quattordici alti ufficiali e vari soldati inglesi, composto, fra gli altri, dal Maresciallo dell’Aria Owen Tudor Boyd (1889-1946), già comandante dell’aviazione inglese nel Mediterraneo catturato in Sicilia nel 1940 dove aveva dovuto atterrare per un guasto agli strumenti di bordo del suo aereo mentre era diretto a Malta; dal Tenente Generale Richard Nugent O’Connor (1889-1981), dal Tenente Generale Philip Neame (1888-1978), entrambi comandanti dell’VIII Armata inglese, caduti prigionieri in Libia il 7 aprile 1941 nel nobile tentativo di salvare la III Brigata Indiana accerchiata dai soldati tedeschi comandati da Rommel. Gli altri erano il Maggior Generale Michael Denman Gambier-Parry (1891-1976); i Generali di Brigata Edward William Drummond Vaughan (1894-1953), Douglas Arnold Stirling (1897-1958), John Frederick Boyce Combe (1895-1965), Edward Joseph Todhunter (1900-1976), quest’ultimo parlava correttamente l’italiano per aver avuto rapporti commerciali con ditte del nostro paese prima della guerra, ed infine dal Tenente Generale Thomas Daniel Ranfurly (1914-1988), Pari d’Inghilterra e aiutante di campo del Generale Neame. Sia Neame come Boyd e O’Connor erano tutti “sir” per gli alti meriti acquisti al servizio del Regno Unito.

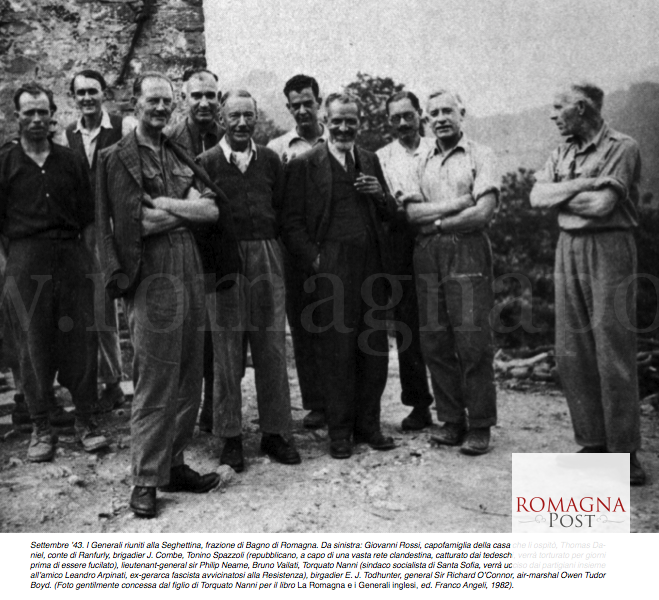

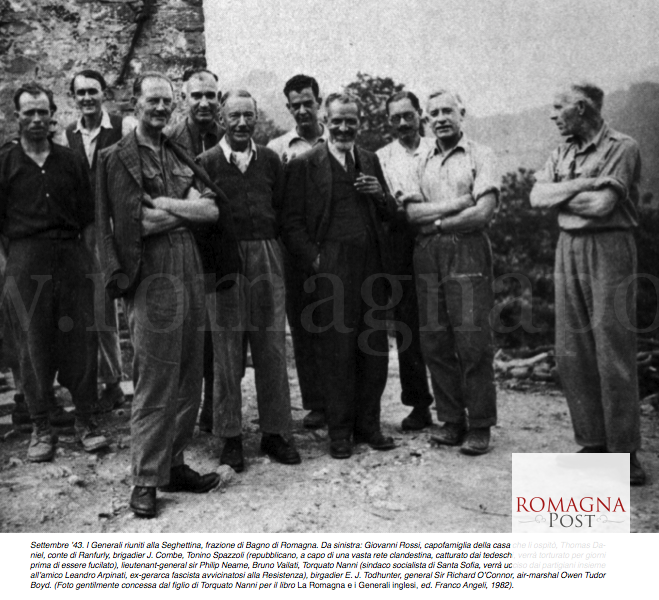

Da Firenze, dove si erano sbarazzati delle loro divise grazie all’aiuto dei ferrovieri della stazione di Santa Maria Novella, giunsero ad Arezzo dove furono presi in consegna dalla Questura del capoluogo toscano. Dopo vari colloqui i funzionari italiani decisero di caricarli, insieme a diversi altri soldati alleati, su due autobus e trasportarli all’Eremo di Camaldoli, anche perché si dava per certo uno sbarco alleato in grande stile sulla costa adriatica. A Camaldoli furono ospitati e rifocillati, com’era tradizione del convento, ma dopo qualche giorno dovettero abbandonare la zona a seguito delle avvisaglie di un rastrellamento tedesco, così furono guidati da padre Leone Checcacci fino alla Seghettina, luogo impervio e sperduto del versante romagnolo fra la foresta della Lama e Ridracoli. Seghettina è ed è sempre stata inaccessibile, da qualsiasi tipo di mezzo, e quindi era l’ideale per nascondere prigionieri di guerra in fuga. Da qui prese le mossa una “trafila democratica” per portare gli ufficiali oltre le linee nemiche, analoga a quella dei patrioti romagnoli che nel 1849 salvarono Giuseppe Garibaldi e il Capitano Leggero. Infatti padre Leone, dopo aver trovato rifugio per tutto il gruppo di soldati inglesi presso le case contadine della zona, proseguì fino a Santa Sofia dove cercò l’avvocato Torquato Nanni, personaggio di grande solidità democratica e antifascista, per metterlo al corrente e chiedere il suo aiuto. Sicuramente fra i due ci doveva essere un rapporto già consolidato se, come scrivono Bonali, Bandini e Lombardi nel saggio citato: “A monte di Santa Sofia e di Bagno di Romagna, l’alto Bidente è luogo di esodo e della conseguente mobilitazione popolare. Agiscono i monaci camaldolesi e un conglomerato politico in cui l’Unione dei Lavoratori Italiani (ULI) fa da catalizzatore. I nomi che ricorrono sistematicamente sin dalla prima ora anche nella documentazione alleata, a partire dal salvataggio di un folto gruppo di generali e alti ufficiali britannici (la vicenda è raccontata nel saggio citato e nel volume “La Romagna e i generali inglesi” a cura di Ennio Bonali e Dino Mengozzi, Franco Angeli Editore, Milano 1982, n.d.r.), sono quelli di Leone Checcacci, monaco; Lorenzo Rossi, montanaro di Seghettina; l’avvocato Torquato Nanni, leader socialista della Romagna Toscana; i fratelli Tonino e Arturo Spazzoli e Giorgio Bazzocchi, forlivesi di area repubblicana; Bruno Vailati, giovane ufficiale al momento ospite della famiglia Nanni; Giusto Tolloy, ufficiale di stato maggiore e nel dopoguerra ministro socialista; Pietro Spada, cesenate, leader e ideologo dell’ULI; Tina Gori, forlivese di idee azioniste; Ettore Sovera, proprietario dell’Hotel “Mare Pineta” di Milano Marittima; i socialisti cervesi Carlo Saporetti, tipografo e futuro presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Cervia, e Ida Paganelli, infermiera; Otello Magnani, pittore cesenate e successivamente parlamentare del Partito Socialista Italiano (Psi). Attorno a questi personaggi orbita una costellazione di “cooperanti”: coloro che prestano soccorso agli alleati”.

Tutto il gruppo degli alti ufficiali fu assistito fino al 30 ottobre 1943 con l’aiuto dei montanari, poi furono condotti oltre le linee nemiche per raggiungere il 20 dicembre le forze britanniche che stavano risalendo l’Italia dopo una vera e propria odissea durata 50 giorni. Due generali, John Combe e Joseph Todhunter, restarono invece in Appennino fino ai primi giorni di marzo del 1944. Prima per organizzare l’esodo dei militari inglesi, poi per collaborare con la prima formazione partigiana di circa mille uomini, comandata da Riccardo Fedel (Libero Riccardi) e per favorire la designazione di un coordinatore fra le Brigate romagnola, marchigiana e toscana, nella persona dello stesso Libero. “Quest’ultimo fu falsamente accusato”, scrive Ennio Bonali nel saggio sopra citato, “dal nuovo Comando della Brigata, subentratogli in aprile, d’essere ladro e spia fascista e fucilato nel giugno 1944. I due Generali furono condotti in salvo a Ortona, anche in questo caso dopo un’odissea di quasi due mesi, da due giovani forlivesi: Arturo Spazzoli e Giorgio Bazzocchi.

A conclusione della propria epopea in terra romagnola, divenuto agente dei Servizi segreti americani, Bruno Vailati fu paracadutato il primo giugno 1944 presso Spinello di Santa Sofia, divenendo prima istruttore militare e poi Capo di Stato Maggiore dell’Ottava Brigata Garibaldi che portò a una concreta capacità di combattimento”.

“La nostra Regione”, prosegue Bonali, “è stata strategicamente molto importante dal punto di vista militare. Basta ricordare che quel Generale Combe, per sei mesi nelle nostre montagne, anche per la conoscenza acquisita del campo militare appenninico, fu posto al comando della II Brigata corazzata dell’VIII Armata Britannica che sfondò sui Mandrioli la linea fortificata tedesca, detta “Gotica”, e liberò la stessa città di Forlì, dopo aver disarmato l’Ottava Brigata Garibaldi a Meldola, avendo appreso la notizia della fucilazione di Libero”.

Sul grande sostegno dato dagli antifascisti romagnoli e italiani per aiutare i prigionieri alleati lo stesso Primo Ministro inglese, Winston Churchill, scrisse: “Non fu certo fra le minori imprese della Resistenza italiana l’aiuto dato ai nostri prigionieri di guerra che l’armistizio aveva colto nei campi di concentramento dell’Italia settentrionale. Di quasi 85.000 uomini, con indosso uniformi palesemente riconoscibili e in complesso ignari della lingua e della geografia italiana, almeno 10.000, in gran parte soccorsi con abiti civili dalle popolazioni locali, furono condotti in salvo, grazie ai rischi corsi dai membri della Resistenza italiana e dalla semplice gente di campagna”.

Oggi sappiamo che Churchill aveva appreso quelle notizie dalla testimonianza diretta dei Generali soccorsi a Camaldoli e in Romagna. Alla Conferenza di Pace di Parigi del 1946, il Presidente del Consiglio dei ministri italiano, Alcide De Gasperi, ricordò a sua volta quei soccorsi per dimostrare che il popolo italiano non era di sentimento fascista. Questo contribuì a fare in modo che le condizioni di pace fossero meno pesanti per l’Italia.

Questo post è stato letto 649 volte