Copertina del libro “Silvio Zavatti Giornalista e amministratore della Ricostruzione a Forlì 1944-1945” a cura di Fabrizio Monti - Ottobre 2008 - Biblioteca Comunale Carlo Cenerelli Campana.

Mercoledì 23 aprile 2025, alle ore 15:30, presso l’Archivio di Stato di Forlì, via dei Gerolimini 6, sarà in programma un incontro dal titolo “80° Anniversario della Liberazione 1945-2025. La Resistenza di tutti”. Maurizio Gioiello e Gabriele Zelli racconteranno le storie dell’avvocato Bruno Angeletti (1893-1973), del colonnello del Regio Esercito Edoardo Cecere (1896-1944), dell’operaio Agosto Franco (1896-1985), dell’impiegata Tina Gori (1900-1946), del parroco don Gaetano Lugaresi (1910-1975), dell’ufficiale della Marina Militare Silvio Zavatti (1917-1985); tutte figure attive nella Resistenza pur provenendo da classi sociali diverse e professando opinioni politiche differenti.

Ingresso libero.

Bruno Angeletti, di formazione mazziniana e liberale, divenne avvocato ed esercitò la professione affiancandola a un impegno politico che fu ben presto stroncato dall’avvento del regime mussoliniano. Durante il ventennio Angeletti fu perseguitato, sottoposto a sorveglianza speciale e incarcerato. Non si piegò mantenendo un forte collegamento tra il territorio romagnolo e la dimensione italiana, tanto da essere nominato presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Forlì. Dopo il 9 novembre 1944 fu designato presidente della Deputazione provinciale fino al settembre 1946 e in quegli anni, su nomina del Partito d’Azione, fece parte della Consulta nazionale, cioè dell’assemblea che lavorò alla preparazione della Costituzione. In città esercitò per decenni ruoli molto importanti, come la presidenza della Cassa dei Risparmi dal 1955 al 1973 e per un decennio il ruolo di presidente della Casa di Riposo di via Andrelini. È stato anche un benefattore di istituzioni assistenziali e culturali cittadine.

Edoardo Cecere, di origine toscane, a Forlì comandava il Deposito dell’11° Fanteria e dopo l’armistizio, rifiutando l’arruolamento nell’esercito repubblichino, raggiunse le prime formazioni partigiane. L’esperienza militare dell’ufficiale si rivelò particolarmente utile quando nell’aprile 1944 i partigiani della Brigata Romagna, operanti nelle nostre colline, pressati da ingenti forze nazifasciste, dovettero sganciarsi e uscire dall’accerchiamento. Tornato in pianura Cecere si mise a disposizione del CLN clandestino di Forlì. Perduto il figlio quindicenne durante il bombardamento aereo del 19 maggio 1944, mentre era rifugiato nella canonica di San Martino Villafranca, Cecere fu sorpreso dalle SS tedesche che, in collaborazione con i fascisti forlivesi, non avevano mai cessato di dargli la caccia. Incarcerato, fu per quasi un mese sottoposto a violenti interrogatori poi i tedeschi decisero di eliminarlo in quella che è ricordata come la strage dell’aeroporto. Edoardo Cecere fu trasportato, con altri prigionieri delle SS, in via Seganti e abbattuto, mentre i militi della GNR montavano la guardia, con un colpo di pistola alla nuca. Era il 5 settembre 1944 e a quel primo eccidio ne seguirono altri due per un totale di 42 vittime, fra queste 19 ebrei, in gran parte donne.

Agosto Franco, nato a Cesena, venne a vivere a Forlì da giovanissimo dove lavorò come operaio. Antifascista, si iscrisse al Partito Comunista Italiano, per il quale fu segretario della Federazione provinciale forlivese dal 1925 al 1932, quando operava in clandestinità. Arrestato e incarcerato a più riprese durante il regime fascista, prese parte alla Resistenza e fu tra i fondatori del locale Comitato di Liberazione Nazionale. Dopo la Liberazione di Forlì, avvenuta il 9 novembre 1944, venne nominato sindaco e venne rieletto in seguito alle prime elezioni democratiche del 1946, guidando una giunta comunista-socialista fino al 1951.

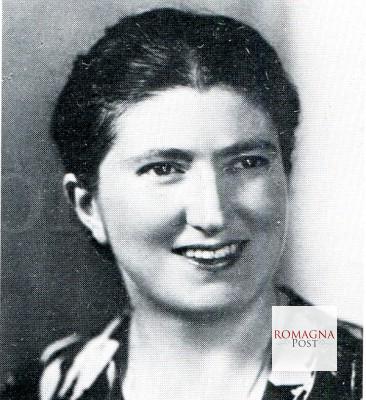

Tina Gori entrò a far parte della cerchia delle amicizie politiche di Tonino Spazzoli, di fede repubblicana, nel 1940. Spazzoli frequentava, preparandosi idealmente agli impegni futuri della Resistenza, il dissidente Leandro Arpinati, ex gerarca fascista, l’azionista Bruno Angeletti e il socialista Torquato Nanni. Dopo l’8 settembre 1943 Tonino Spazzoli entrò nel gruppo operativo di Radio Zella, organizzando, fra l’altro, la fuga di alti ufficiali inglesi evasi dalla prigionia, Tina mise a disposizione la sua casa di via Giorgio Regnoli, nella quale ospitò anche il tenente pilota americano Jack Reiter, ricoverato all’ospedale di Forlì per una frattura al bacino, da dove fu fatto fuggire e poi messo in salvo.

Quando, il 7 agosto 1944, Tonino venne arrestato, Tina fece di tutto per liberarlo: si recò persino da Arpinati a Malacappa (Bologna) perché intercedesse presso Mussolini! Furono giorni febbrili. Tina non trascurò nulla: si adoperò per tentare con Silvio Corbari un’azione di forza al carcere forlivese, prese contatti con i reclusi comuni per cercare punti d’appoggio, ma nulla poté contro il compiersi del dramma che si sarebbe consumato con l’uccisione da parte dei tedeschi di Tonino Spazzoli.

Don Gaetano Lugaresi venne nominato parroco di San Martino in Villafranca nel 1942. Qui, nel periodo della guerra e dell’occupazione tedesca, si prodigò con generosità e coraggio nell’assistenza ai parrocchiani e accettò, con serena fermezza, i rischi della collaborazione con quanti operavano nella Resistenza condividendone gli ideali e le aspettative. Per questo fu catturato e imprigionato nel carcere che le SS tedesche avevano allestito presso l’ex Brefotrofio di Forlì subendo le dure conseguenze del caso. Nello stesso luogo furono incarcerati molti altri antifascisti e partigiani, tutti sottoposti a duri interrogatori e a sevizie. Don Lugaresi, alcuni altri parroci e l’avvocato Oreste Casaglia uscirono vivi da quel carcere soprattutto grazie all’interessamento del vescovo Rolla. Tutti gli altri furono fucilati nelle vicinanze dell’Aeroporto Ridolfi nel corso degli eccidi del settembre 1944.

Silvio Zavatti fin da giovanissimo tu animato da una grande intraprendenza tanto che durante il periodo fascista ricostituì a Forlì un gruppo boy-scout, quando il movimento scoutistico era stato soppresso dal regime per fare in modo che i giovani frequentassero solo l’Opera Nazionale Balilla. Successivamente Zavatti frequentò l’Istituto Nautico di Ancona dove, nel 1937, conseguì il brevetto di capitano di lungo corso che gli servì per imbarcarsi su un veliero inglese. Dopo l’entrata in guerra venne poi richiamato in Italia per prestare il servizio militare in Marina dove venne impiegato nell’ascolto di trasmissioni di lingua inglese e nel controllo del traffico marittimo a Porto Potenza Picena. Entrò nelle formazioni partigiane romagnole dopo l’8 settembre 1943 e poi fu designato dal Comitato di Liberazione Nazionale vicesindaco di Forlì per il PRI, carica che ricoprì fino al 1945, quando si trasferì a Civitanova Marche per lavoro in qualità di docente e preside di istituti superiori. Fra il 1964 e il 1970 collaborò come assistente volontario all’attività didattica dell’Istituto di Geografia dell’Università di Urbino.

Unitamente all’attività didattica si impegnò nelle esplorazioni polari con spedizioni nell’isola subantartica di Bouvet e in diverse terre artiche che raccontò in numerosissime pubblicazioni.

Prima di trasferirsi nelle Marche diede vita alla rivista Il Polo e fondato l’Istituto Geografico Polare (1944), tutte attività che proseguì e che dopo la sua morte sono state spostate a Fermo, unitamente al Museo Polare Artico che Zavatti aveva istituito e che oggi porta il suo nome.

Questo post è stato letto 892 volte