Drowning Girl

Roy Lichtenstein, famoso ai più per incarnare la quintessenza pop, non fu in realtà fin da subito convinto della strada da intraprendere; pubblicità e fumetti arrivano solo quando l’artista americano inizia a mettere in discussione la tecnica astratta.

Questo passaggio è ben documentato da ‘Lichtenstein. A Retrospective’, mostra aperta fino al 27 maggio alla Tate Modern, Londra; un evento il cui punto di forza è indiscutibilmente l’aver documentato l’excursus professionale di un artista, spesso considerato prevedibile ed etichettato troppo superficialmente come il fumettista dell’arte.

La mostra è, infatti, supportata da una solida struttura didattica, inevitabile e necessaria se si pensa al numero di scolaresche che in questi mesi andranno a visitare la Tate.

Lichtenstein, americano, nato e cresciuto a New York negli anni trenta, si avvicina all’arte dell’espressionismo astratto. Mark Rothko e Piet Mondrian sono i referenti delle prime composizioni; i suoi famosi brushstrokes (pennellate), dipinti solo con colori primari, ricalcano la ricerca cromatica dei suoi mentori.

Giallo, rosso e blu si alternano, si compenetrano, e a volte stridono fastidiosamente tra loro; sono questi stessi colori che gli permettono di attuare il passaggio dall’astratto al pop, sono questi stessi colori che poi lo qualificano come un artista essenziale. Lichtenstein per anni, infatti, persiste sui medesimi temi e ricerche pittoriche, diventando così metonimia del fumetto nelle belle arti.

Insieme agli Impressionisti, osservati nella loro Francia, nel loro fine Ottocento, Marcel Duchamp e il contemporaneo Andy Warhol, Lichtenstein traghetta l’arte dal salotto borghese alla chiacchiera di strada; cartelloni pubblicitari e fumetti fanno parte della vita di chiunque, ognuno può relazionarvisi senza intellettualismi, anzi, con un’elevata empatia se in gioco ci sono romanticherie o esplosioni bellicose.

L’amore dipinto da Lichtenstein è quello scandalistico da copertina; un melodramma rosa, dove barbie bionde hanno unghie smaltate, si dilungano in conversazioni telefoniche o preferiscono persino annegare in un mare di lacrime, piuttosto che ammettere la loro arrendevolezza con una telefonata.

Lichtenstein dipinge ciò che ha davanti agli occhi e lo fa con serialità; McDonalds, macchine, radio portabili e altri status simbol sono i suoi soggetti e tutti incarnano il consumismo promosso a stile e missione di vita.

Ma il qui e ora non gli basta; il pittore americano si rifugia così nella storia dell’arte; la cattedrale Rouen e il Lacoonte sono alcuni dei suoi omaggi al tempo che fu; un passato evocativo, a tratti ieratico, tecnico e intellettuale antecedente di un presente che, ritrovata la sua bi-dimensionalità, propone poi un pointillism sui generis.

Il discorso di Lichtenstein si potrebbe definire meta-artistico; il pittore non solo dipinge le sue pennellate, consolida anche un dialogo tra contemporaneo e antico. Nuove ‘paraphernalia’ ornano l’arte, ma non è poi così semplice rompere i ponti con soggetti e tematiche; lo studio dell’artista, per esempio, è sempre presente, però da romantico diviene ad alta definizione, da bohemien si trasforma in ordinata vetrina di forme geometriche.

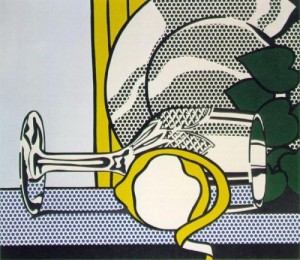

Se l’ossessione di De Chirico era la banana, quella di Lichtnstein è il limone; entrambi dalla buccia gialla, entrambi ironici ready-made, decontestualizzati e ipertestuali contemporaneamente. Queste nature morte permettono al pubblico di creare collegamenti tra le varie opere, accennando più o meno implicitamente ad una poetica realista apartitica: ‘questo è ciò che vedo, lo dipingo senza elogi o filippiche’.

Il grande assente di questa mostra è, senza ombra di dubbio, Camera ad Arles, un doppio capolavoro, prima di Van Gogh e poi, nella sua versione postmoderna, di Lichtenstein; qui l’artista americano raggiunge un equilibrio su più livelli, ovviamente cromatico e di composizione, ma anche storiografico e citazionista. Una per tutte, la scelta delle sedie Bauhaus (Marcel Breuer il designer) che fanno le veci di quelle in paglia dipinte dall’olandese.

Lichtenstein incarna la non-definizione postmoderna anche nella percezione di se stesso; l’artista che sa e forse non vuole essere protagonista assoluto dell’opera, consapevole che di originalità si parla a sproposito, se si ammette di essere nani sulle spalle di giganti.

Inutile comunque dilungarsi su Camera ad Arles; alla Tate non c’è.

Se la scelta didattica del colosso londinese è stata ammirevole, arida e atonica è stata invece la curatela di un blockbuster che, lungi dall’essere solo una retrospettiva, poteva aspirare a rappresentare un vero e proprio network multi-mediale.

Lichtenstein fu un artista che promosse il dialogo tra belle arti, pubblicità, fumetto, cinema e musica. La mostra è indubbiamente informativa, ma non sin-estetica; il visitatore conclude il suo percorso tra le varie sale non in toto soddisfatto. Nessun video, nessuna intervista, per esempio, conferiscono una altra dimensione alla ripetizione di tele e sporadiche sculture collocate a ciliegina al centro di alcune stanze.

Vale la pena andare? Sì, se la mostra è solo una tappa.

No, se è la ragione del viaggio.

Questo post è stato letto 742 volte